ビジネスゼミナール 第4回「経営管理・マネジメント」コース ~レクチャ・ワークショップで包括的な理解を促す(暗黙知の転移・継承)を学ぶ~

10月16日(木)、北海学園大学豊平キャンパスにて、札幌ひとづくりカレッジ(以下、「ひとカレ」)ビジネスゼミナール「経営管理・マネジメント」コースの第4回講義が行われました。講義にはひとカレ会員企業より、5社8名が参加しました。

まず、北海学園大学経営学部・佐藤大輔(さとう だいすけ)教授から、第3回講義にて取り上げた「理解のメカニズム」について、改めて話がありました。佐藤教授は、マネージャーがスタッフに理解を促す手がかりとして次の2種を挙げました。

①「見え=遠位項」を与え、対象に「なる」ようにさせる

②「視点=近位項」を与え、対象を「見る」ようにさせる

これらにより、スタッフに「思考」と「想像」を促すことで、本質的な理解へとつながります。また、マネージャーとしては、スタッフの理解がないままで行為をさせる「管理」から、理解をさせた上で行為を促す「マネジメント」に近づくことになります。

それでは、どうすればスタッフは当事者意識を持って、より能動的に行使するようになるのでしょうか?

それは、「問いと仮説による手がかりを示すこと」と、佐藤教授は語ります。マネージャーとスタッフが共通の視点を持った上で、スタッフ自身で事象が見えるようになるための「内面化」を行う必要があります。いわゆる「腹落ち」です。

「腹落ち」につながる「納得の理解」とは、スタッフなりの視点で、思考と想像を行き来させ、事象の価値と意味を把握させることです。例えば、ベーカリーの仕事では、「地域の生活インフラとして重要な仕事=価値」、「自己承認の手段としてやりがいある仕事=意味」の両方を理解することで、仕事への意義を感じさせることです。

優れたマネジメントとは、価値と意味の理解を促し、最終的に「納得の理解」をさせて、自律的に動く人間を育てることと言えます。これは現代の職業人に求められる能力でもあります。

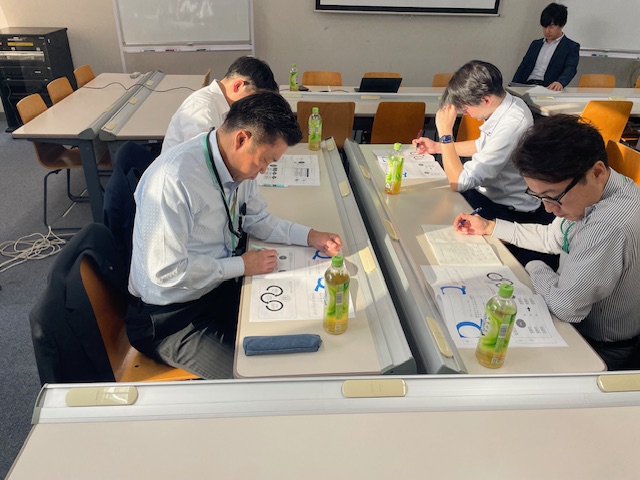

講義を踏まえ、受講者はそれぞれ自社(部署)のマネジメントは「受動的」「能動的」「自律的」のどの行為を促す傾向にあるかを割合で考えた上で、2グループに分かれて現実と理想を挙げて比較し、意見交換後、各グループの代表者から発表いただきました。 今回各グループの代表者が同じ会社でしたが、部署や仕事内容が異なるとそれぞれの割合にも違いがあるため、発表者を含め皆が興味のある発表となりました。

最後に講義のまとめとして、佐藤教授からマネジメントは、「納得の理解=やるべきかつやりたいこととして行為を促す」と締めくくりました。

次回は最終回、「『創造的』な行為を導くマネジメント」についての講義となります。 講義後半は、学生と交流を行います。

今回の受講生は、管理職で新卒採用に携わっている方も多数いらっしゃいます。 この機会を利用して「学生(就活生)にとって魅力的な企業』をテーマとしたディスカッションをおこないます